77期修習生他 事務所説明会のお知らせ

2024.01.09更新

●事務所説明会●

2024年1月23日(火) 18時~

事務所説明会にご参加希望の方は、長谷川(hasegawa☆kawagou.org)までメール、または事務所あてに電話(044-211-0121)の上お申し込みください。

メールの際は、「☆」を「@」に変えて送信いただきますようお願いいたします。

懇親会を予定しています。皆様のご参加お待ちしております。

投稿者:

2024.01.09更新

●事務所説明会●

2024年1月23日(火) 18時~

事務所説明会にご参加希望の方は、長谷川(hasegawa☆kawagou.org)までメール、または事務所あてに電話(044-211-0121)の上お申し込みください。

メールの際は、「☆」を「@」に変えて送信いただきますようお願いいたします。

懇親会を予定しています。皆様のご参加お待ちしております。

投稿者:

2023.09.26更新

●事務所訪問 & 学習会企画●

➀ 2023年11月24日(金) 18:30-20:00

学習会テーマ

『上司からの性暴力に対する損害賠償請求事件』

講師 川口彩子弁護士(55期)

② 2023年12月1日(金) 18:30-20:00

学習会テーマ

『非正規労働者の雇用を守る闘いの歴史と展望』

講師 藤田温久弁護士(42期) 川岸卓哉弁護士(64期)

③ 2023年12月15日(金) 18:30-20:00

学習会テーマ

『若手弁護士の子どもの権利とのかかわり』

講師 畑 福生弁護士(70期)

事務所訪問&学習会企画にご参加の方は、長谷川(hasegawa☆kawagou.org)までメール、または事務所あてに電話(044-211-0121)の上お申し込みください。

メールの際は、「☆」を「@」に変えて送信いただきますようお願いいたします。

いずれも学習会後、懇親会を予定しています。皆様のご参加お待ちしております。

投稿者:

2023.03.03更新

好評を頂きました2023年2月16日開催「相続登記の義務化」(星野文紀弁護士)については、こちらをご覧下さい

※ 2023年6月15日(木)17時~女性限定はじめての離婚ガイド~弁護士に学ぶ、後悔しない「別れ』のための準備の講師は、川口彩子弁護士に変更となりました。

川口彩子弁護士については、下記をご覧下さい。

投稿者:

2023.03.01更新

2023年2月22日、弊所主催の企画として、NPO法人アジア太平洋資料センターの共同代表の内田聖子さんをお招きし、「民主主義と地方自治の再生へ」と題した講演会を行いました。

内田さんは、2022年6月に行われた東京都杉並区長選挙において、当時新人であった岸本聡子さんの選挙対策本部長を務められた方であり、その選挙において、岸本氏を杉並区初の女性区長として当選させました。岸本氏は、大学を卒業後にオランダに渡り、現地のNPO法人で長年水道事業などの公共事業の研究を行ってきた方であり、市民に寄り添った行政サービスというものを熟知された方ではあったものの、長いこと日本を離れてオランダに住まれていたこともあり、日本での知名度なども特にないところでの選挙戦のスタートとなりました。結果として、岸本氏は当時4期目を目指していた現職らを押さえ当選したのですが、なぜこの選挙で岸本氏が当選できたのか、どのようにして市民の信頼を得るに至ったのか、それらについてご講演をいただきました。

当時杉並区では、正規職員の削減、会計年度のみの短期任用職員の増加、公共サービスの民間委託が進むなど、行政の縮小化が進んでおり、また、再開発の名の下に高層ビルやタワーマンションの建築が進められる一方で児童館や高齢者施設などは移転させられるなどしていました。そのような行政の縮小化については、少なくない住民が危機感を抱いており、そのような住民らにより市民団体が組織され、区長選の半年も前から駅前等で街宣活動が展開されていました。もっとも、街宣活動といっても、そのスタイルは、街宣車を出し、大人数で、大きな声で、決まったフレーズを連呼するというような従来の街宣スタイルとは全く異なり、仕事帰りや買い物帰りのごく普通の市民が、リレートーク形式で、自分の生活の中で感じて不安や危機感を具体的に吐露するというものでした。このような街宣は、道行く人に、政治の出発点が自分の生活にあるのだという実感を持たせるものでした。岸本氏の選対本部長を務めた内田さんは、そのような街宣こそが、政治が日常生活の延長線上にあるものであるとの認識や実感を市民に持たせるものであり、市民の間に肩肘張らずに政治を語るための土壌を醸成するものであると考えました。岸本氏の選挙戦で展開された街宣スタイルは従来の街宣活動とは一線を画するものが多く、メディアにも多く取り上げられました。例えば、その一例に「ひとり街宣」という街宣活動がありましたが、これは、岸本氏を支持する市民がたったひとりで街角に立ち、生活上の悩みを吐露し、悩みを共有し解決策の考案を共にしたいと道行く人に呼びかけ、その中で岸本氏を支持する理由も語るといったものでした。このような街宣は、ごく普通の人が、何らかの組織の代弁者としてではなく、一個人として、自分の言葉で、自分の生活について語るというものでした。また、候補者である岸本氏が、地面に座って話者のリレートークに耳を傾けるといった街宣も行いました。内田さんは岸本氏の選挙活動のコンセプトとして「対話」を掲げていましたが、候補者が聴衆とともに話者の悩みに耳を傾け、その時間自体を街宣活動とするスタイルは、「対話」をコンセプトとした内田さんの選挙対策の特徴がよく表れたものでした。このような街宣活動が実を結び、市民のニーズに耳を傾けた区政実現への期待が岸本氏に寄せられ、岸本氏の当選が実現しました。

市民の政治への無関心が問題視される昨今ですが、政治に対して無関心にみえる人の中には、単にこれまで政治課題について言語化する機会を与えられてこなかっただけであるという人も多いのではないでしょうか。内田さんによる選挙の戦略と岸本氏の当選は、政治への思いを言語化する機会を創り出すことの大切さ、そしてその機会を求めている市民が少なくないという事実を改めて気づかせてくれるものでした。

この講演会には、平日であるにもかかわらず多くの方にお越しいただくことができました。まさに「政治課題について言語化し対話する機会」をまた一つ持てたことを所員一同とても嬉しく思っております。今後も、このような対話の場を一つ一つ改めて、この場をお借りして、ご講演いただいた内田さん、お越しいただいた皆様に、感謝申し上げます。誠に有り難うございました。

投稿者:

2023.03.01更新

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-*-*-*-*

2023年2月16日くらしの法律講座

「迫る相続登記義務化

未了相続手続きの終わらせ方」

講師:星野文紀弁護士

第1 相続登記義務化

1 迫る相続登記義務化

相続登記義務化は2024年4月1日から施行される。

① 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる。

② 住所を変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化される

2 なにがおきているのか

(1) 少子高齢化

少子高齢化により、子供がいない、子供が少ない人が急増。土地建物に対して、人の数が急激に減ってきている。また、相続人がいない人、相続人との関係性が薄い人が増えており、管理が出来なくなっている。

(2) 意識・経済的事情の変化

過去に急激な人口流出を経験した地方では地域経済の崩壊が顕著になっている。人の意識の変化、経済的需要の変化から集合住宅に住み続ける人が増えた。

若年層は、購買力が弱いこともあり、持ち家を考える人が減っている。

(3) 空き家の大量発生

上記の事情もあり、空き家が大量に発生している。平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%。

(4) 相続未了不動産の大量発生

「多くの不動産を所有している高齢者が高齢化で手続きが行えない」「認知症」「手続きを行ってくれる子供等がいない」「遠い親戚から相続してなじみがない、住んでいない地域の不動産を相続した」「高齢化や付き合いの無さから相続の話合いがなされない」等の事情で、相続登記をせずに放置される所有者不明土地が大量発生。

2011年の東日本大震災後の用地買収や復興事業の妨げとなったことで判明。登記名義人が故人であるなど所有者がすぐに分からない事例が大量発生した。所有者不明土地の総面積は、16年時点で九州より広い約410万ヘクタールという推計も出ている。

登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る

↓

強制化

もう誰も住んでいない実家がほったらかし

住んでいる家が、死んだおじいちゃんの名義になっているがそのまま

↓

良くありますが罰則がくるようになります。

3 相続登記を放置することの他の不利益

過料以外にも放置によって以下の不利益が考えられます。

被相続人が高齢化する

過去の経緯がわからなくなる被相続人が増える

被相続人間が疎遠になる

一人当たり相続分が減って採算が合わなくなる

他の相続財産が逸失するため調整がつきにくくなる長期間不動産の利用が十分できなくなる。

不動産の処分時期も逸する

手続きをしなくても税金や管理責任は来る

近隣はもとより、地域にも迷惑、地域崩壊の原因となる

第2 相続登記の手順

どうすれば登記義務を免れるか

1 そもそも相続したくない → 相続放棄してください

(相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出)

但し、他の人が管理するまで管理義務を負う

2 相続土地国庫帰属法

一筆当たり20万円~負担金を払って国に土地を引き取ってもらう制度。令和5年(2023年)4月27日から施行。但し、要件は厳しい。以下の一つでも当てはまるとダメ

・建物が立っている土地

・担保権や収益につながる権利が設定されている土地

・通路等第三者による利用が予定されている土地

・有害物質で汚染されている土地

・境界の不明な土地やその他所有権の範囲等で争いがある土地

・崖にあり、管理に過大な労力や費用がかかる土地

・管理作業を阻害する有体物(車や樹木他)がある土地

・管理・処分を阻害する有体物が埋まっている土地

・隣地所有者と紛争が起きていることで、管理が困難な土地

・その他管理に多くの時間・費用・労力を必要とする

3 相続の手続き

相続人を探す

相続人で分け方を合意する

合意に従って登記等を動かす

以上の3つ

(1) ステップは簡単だけど進まない。なぜ進まないのか

そもそも被相続人がわからない

他の相続人と連絡がつかない

→ 話合いもできない

他の被相続人が知らない人、話したことのない人

他の被相続人が認知症になった

→ 話合いがまとまらない

高齢で動けるひとがいない

どうすればいいのかわからない

→ とにかく手続きがすすまない

(2) 進まない手続きをどうやって進めるか

弁護士に相続人を探してもらう

他の相続人に連絡を取ってもらう

後見人をたてる

裁判所の調停や審判を駆使して話をまとめる

土地の売却等経済的障害を突破するアイデアをたてる

(3) 弁護士費用は、経済的利益によります。

頑張って、分割手続きを終えましょう 弁護士がお手伝いします。

相談だけでも道が開けるかもしれません。

投稿者:

2022.12.28更新

投稿者:

2022.06.08更新

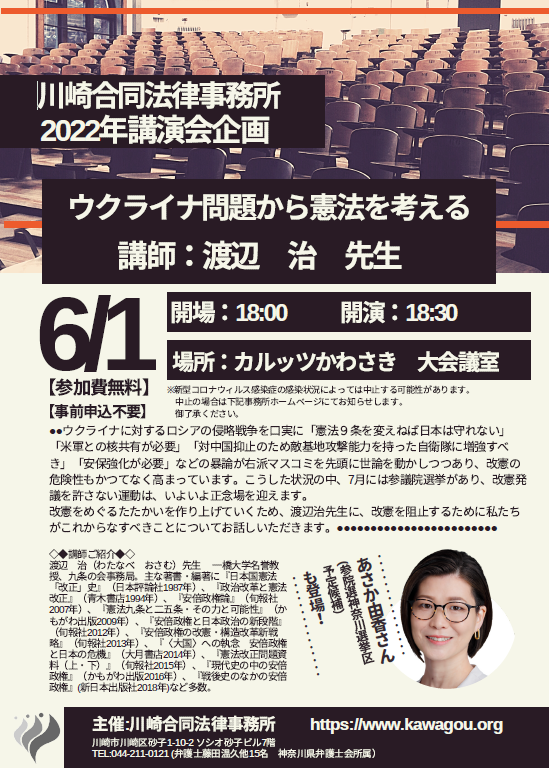

講師:一橋大学名誉教授 渡辺治 先生

2022年6月1日、カルッツかわさきにて、弊所主催の企画として、「ウクライナ問題から憲法を考える」と題した講演会を行いました。講師には、政治学、日本政治史をご専門とされ、現在は一橋大学の名誉教授でいらっしゃる渡辺治先生をお招きし、ウクライナに対するロシアの侵攻を口実として湧き上がっている改憲論について、本当に改憲の必要性があるのか、歴代政権が実行してきた憲法9条の機能に対する破壊策動の歴史の分析を踏まえて、お話しいただきました。

開会挨拶(川口彩子弁護士)

新型コロナウイルス感染症への感染状況は未だ油断を許さないものではありましたが、ロシアによるウクライナ侵攻を口実として改憲論が湧き上がっており、参院選を前に未だかつてない改憲の危機が訪れている今この時期に、是非、多くの方々と、その危機感を肌で共有し、憲法9条についての学びを深め、見識を共有する機会を持ちたいとの思いから、感染対策を十分に行った上で、オンラインではなく現地開催と致しました。その結果、コロナ禍という大変な状況においても、107名という大勢の方に足を運んで頂くことができました。主催者としても、改憲問題が緊迫化している状況に、同じように危機感を覚える人々が数多くいらっしゃることを改めて認識することができ、勇気づけられる一日となりました。

沢山の方にご来場頂きました

そもそも、この講演会企画は、これまでの自民党政権同様、岸田政権下でも推し進められてきた改憲への動きが、今年に入り、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、これにより国民の間に湧き上がった他国からの侵略に対する漠然とした不安を、煽り、そして利用する形で展開されていることに危機感を覚え、ロシアによるウクライナ侵攻によって本当に改憲の必要性が高まったのか、改憲の流れはそもそもどのような経過を辿ってきたのか、その流れの中のどの地点に今私たちは立たされているのか、そのことを、今一度冷静に分析する必要があるとの意識から持ち上がったものでした。

渡辺先生のお話の中では、まさにその点が、事実経緯に沿った細かな分析から明らかとされました。今、改憲論者は、現実には起こりえないと思われていたロシアによるウクライナ侵攻が実行されたことにより、中国や北朝鮮による日本への侵略がいよいよ現実的な危険性を帯び始めたと主張し、それを理由に、米国との軍事同盟強化によって他国からの侵略を抑止する必要性があると説いています。しかし、そもそも、ロシアによるウクライナ侵攻は、NATOの拡大がロシアに脅威となっていた事実を無視して語ることのできないものであり、「軍事力強化による戦争抑止」の限界の現れとしての側面を色濃く持つ事態であるということができます。また、日本における改憲への動きは、ロシアによるウクライナ侵攻を機に生じたものではありません。安倍政権下の2014年には、閣議決定により憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を容認、その後、2015年には集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法が成立しました。その後の菅政権下でも、2021年4月16日に出された日米共同声明において、中国により台湾が侵攻された場合にはこれに対する米国の軍事介入に日本が事実上加勢することが約束されました。このように、改憲に向けた憲法9条の機能の破壊はこれまですでに進められてきたものであり、ロシアによるウクライナ侵攻により改憲の必要性が生じたものではありません。私たちは、ウクライナの惨状を目の当たりにした今だからこそ、改憲に向けた動きはそれ以前からあったことを踏まえ、岸田政権の目指すものの本質は何なのか、ロシアをウクライナ侵攻まで追い詰めた背景には何があるのか、そのことを冷静に分析するこが重要であると、今一度改めて認識しなければなりません。

6月22日には参議院選の公示がなされることが見込まれていますが、この参院選において、改憲阻止の戦いは大きな正念場を迎えます。今回の企画は、改憲阻止の運動の面でも、貴重な機会となりました。この場をお借りして、改めて、ご来場いただいた皆様、そして渡辺先生に感謝の意をお伝えしたいと思います。誠に有り難うございました。

司会を務める前田ちひろ弁護士

司会を務める前田ちひろ弁護士

投稿者:

2022.05.10更新

1 明確なロシアの侵略

ロシアの軍事侵攻は、国際紛争の平和的解決を原則とし、武力による威嚇または武力の行使を原則禁止する国連憲章に明確に違反し、国際刑事裁判所設立条約が禁止する戦争犯罪や侵略犯罪に当たる。ウクライナはロシアに侵攻していないから個別的自衛権は行使できず、「ドネツク」「ルガンスク」両「人民共和国 」はロシアしか独立を認めていないので両「国」との条約に基づく集団的自衛権も成立しないから国連憲章51条で正当化もできない。つまり、ロシアの軍事侵攻は、絶対に許されない侵略だ。よって、① ロシアを糾弾し即時撤退を求める世論を一層広く形成し、② 国連とともに平和的手段による制裁を科しロシアを和平・撤退へと強制しなければならない。

2 ウクライナ戦争から何を学ぶべきか~ 4 つの教訓

安倍元首相や右派マスコミは、「中国が台湾で同じ動きに出る危険性がある」、「憲法9条を改正し米軍と共に集団的自衛権を行使できるようにしなければウクライナの二の舞」「米軍との核共有が必要=非核三原則の見直し」などと「ウクライナ」を使って煽り立てている。

しかし、戦争の時こそ冷静に情報を分析し理性と知性により判断することが求められる。第2次世界大戦後、米国はベトナム、アフガン、イラクなどで侵略を繰り返し、フランス、英国も同様である。犠牲者の人数はウクライナの数百倍を優に超える。「ウクライナ」が「初めて」でもなく「最大」でもない。そんなことを言っている人や情報は信じられない。そもそも

NATOは国連憲章に違反する攻撃的軍事同盟(セルビア、イラク、アフガン)である。NATO=正義とし

ている人の発言にも注意したい。

〔4つの教訓〕

① ソ連崩壊後、米国とNATOは旧ソ連とワルシャワ条約機構諸国をNATOに統合せず非同盟中立の地位に置くことを約束していた。しかし、この約束は反故にされ、NATOが国境に迫ったことが侵略の最大の「理由」である。ウクライナNATOに加盟せずに「緩衝地帯」としてロシア側から安心供与を受ける等の外交努力が欠如していたことがロシアの暴走の背景にある。台湾問題でも、中国が譲れない「一つの中国」を事実上侵害せず「中国側も戦争に訴えない」という相互保障を確立するための外交努力が欠如し、相互に挑発行為、軍拡を繰り返せばウクライナの二の舞になるということが、ウクライナ戦争の第1の教訓である。

② 日本の軍拡、まして「核共有」は周辺諸国の脅威となり、果てしない軍拡競争を招き、緊張を激化させる。核兵器禁止条約による全面的核廃絶に向けた動きを加速しなければ、「核の脅し」は繰り返され、暴発の危険もある。憲法の平和主義こそが戦争の惨禍を防ぐ唯一の道である。それが、ウクライナ戦争の第2の教訓である。

③ 原子力発電所がロシア軍の攻撃にさらされることで、3・11の悪夢がよみがえり、原子力発電からの全面撤退の必要性が安全保障上もいかに焦眉の課題かが一層はっきりした。ウクライナ戦争の第 3 の教訓である。

④ 国連総会でロシア非難決議が141カ国の賛成という圧倒的多数で採択された。反米の立場からロシアを支持するということはできず中国は棄権した。核兵器禁止条約(17年総会で採択、21年発行)に続き、反核・平和の国際世論は前進している。うかつな侵略は「国際世論の支持を失う」結果を招き、国を危うくすることが誰の目にも明らかになりつつある。これがウクライナ戦争の第 4 の教訓である。

3 学習会の講師を派遣します。

当事務所では、ウクライナ問題、改憲策動、平和問題等、いつでもご要望に応じ講師を派遣します。ご連絡ください。

投稿者:

2022.04.25更新

ウクライナに対するロシアの侵略戦争を口実に「憲法9条を変えねば日本は守れない」「米軍との核共有が必要」「対中国抑止のため敵基地攻撃能力を持った自衛隊に増強すべき」「安保強化が必要」などの暴論が右派マスコミを先頭に世論を動かしつつあり、改憲の危険性もかつてなく高まっています。こうした状況の中、7月には参議院選挙があり、改憲発議を許さない運動は、いよいよ正念場を迎えます。

改憲をめぐるたたかいを作り上げていくため、渡辺治先生に、改憲を阻止するために私たちがこれからなすべきことについてお話しいただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◇◆講師ご紹介◆◇

渡辺 治(わたなべ おさむ)先生 一橋大学名誉教授、九条の会事務局。主な著書・編著に『日本国憲法「改正」史』(日本評論社1987年)、『政治改革と憲法改正』(青木書店1994年)、『安倍政権論』(旬報社2007年)、『憲法九条と二五条・その力と可能性』(かもがわ出版2009年)、『安倍政権と日本政治の新段階』(旬報社2012年)、『安倍政権の改憲・構造改革新戦略』(旬報社2013年)、『〈大国〉への執念 安倍政権と日本の危機』(大月書店2014年)、『憲法改正問題資料(上・下)』(旬報社2015年)、『現代史の中の安倍政権』(かもがわ出版2016年)、『戦後史のなかの安倍政権』(新日本出版社2018年)など多数。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※新型コロナウィルス感染症の感染状況によっては中止する可能性があります。

中止の場合は川崎合同法律事務所ホームページにてお知らせします。ご了承下さい。

投稿者:

2021.12.03更新

※申込み受付終了しました※

「2021くらしの法律講座オンライン『はじめての離婚ガイド』(女性限定)」(講師:川口彩子弁護士)、2021年12月4日(土)14時~16時Zoomで開催します。

※ ご参加頂いた方は、後日、無料で法律相談をお受けします。

参加をご希望の方は、下記のURLからお申込ください。

https://bit.ly/2TLiEBK

投稿者: