中瀬奈都子弁護士については、こちらをご覧下さい。

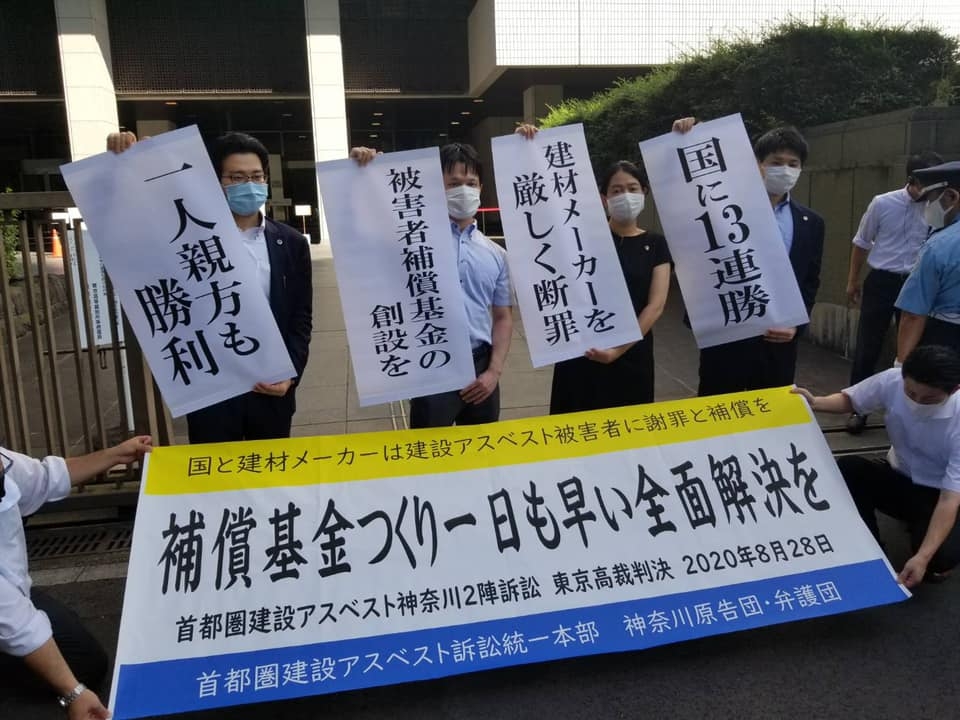

(勝訴の旗を掲げる弁護士・原告)

2020年9月30日、渡辺、川岸、中瀬が弁護団に参加している「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(以下、「生業訴訟」)の控訴審判決が仙台高裁で言い渡されました。表記のとおり、国と東電に勝ち、賠償対象域の拡大や賠償水準の上積みを認める勝訴判決でした。

(3人で記念撮影しました。※マスクは撮影時のみ外しました)

(3人で記念撮影しました。※マスクは撮影時のみ外しました)

生業訴訟は、2011(平成23)年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者である福島県及び隣接県の住民ら約3600名が、事故を引き起こした国と東京電力を被告として、その責任を追及するとともに、事故当時の居住地の地域環境(空間線量)を事故前の水準に戻すこと(原状回復)及び損害賠償を求めることを目的として提起した裁判です。

1.国と東電の責任について

仙台高裁判決では、一審・福島地裁判決に続き、今回の原発事故についての東京電力及び国の法的責任を明確に認めました。

まず、本件事故の予見可能性に関しては、いわゆる「長期評価」について、「相当程度に客観的かつ合理的根拠を有する科学的知見であったことは動かし難い」「遅くとも平成14年末頃までには、10mを超える津波が到来する可能性について認識し得た」として、予見可能性を明確に認めました。

また、結果回避可能性についても、重要機器室やタービン建屋の水密化等の対策により本件事故の発生を防ぎ得る可能性があったとして結果回避可能性を肯定し、国と東電の過失責任を認めました。

さらに、「『長期評価』の見解等の重大事故の危険性を示唆する新たな知見に接した際の東電の行動は、当該知見をただちに防災対策に生かそうと動いたり、当該知見に科学的・合理的根拠がどの程度存在するかを可及的速やかに確認したりせず、新たな防災対策を極力回避しあるいは先延ばしにしたいとの思惑のみが目立つものであったといわざるを得ず、東電の義務違反の程度は、決して軽微といえない程度であったというべきである」とし、東電の重大な過失を断罪しています。国の責任についても、「不誠実ともいえる東電の報告を唯々諾々と受け入れることとなったものであり、規制当局に期待される役割を果たさなかった」として、強く断罪しました。

仙台高裁判決が、国と東京電力の責任を明確に認めたことは、事故の再発防止や被害者の全面的な救済のみならず、被災地の復興にとっても大きな意義があります。高等裁判所においてかかる司法判断が下されたことを受け、国及び東京電力は、自ら本件事故についての過失責任を認め、これを前提とした各種の施策を実行するべきです。

2.被害・損害について

仙台高裁判決は、上記のとおり認定した国と東電の過失を慰謝料の算定にあたって考慮すべき重要な要素としました。

さらには、国の責任割合について、東電と比較して低いとした一審判決を取り消し、国と東電が同等の責任を負うと判断しました。

その上で、①避難指示等の対象区域に居住していた原告については、一審判決が事実上否定した「ふるさと喪失損害」を認め、賠償額を大幅に上積みしました。また、②避難指示等の対象区域外に居住していた原告については、一審判決よりも広い範囲について損害賠償を認めました。

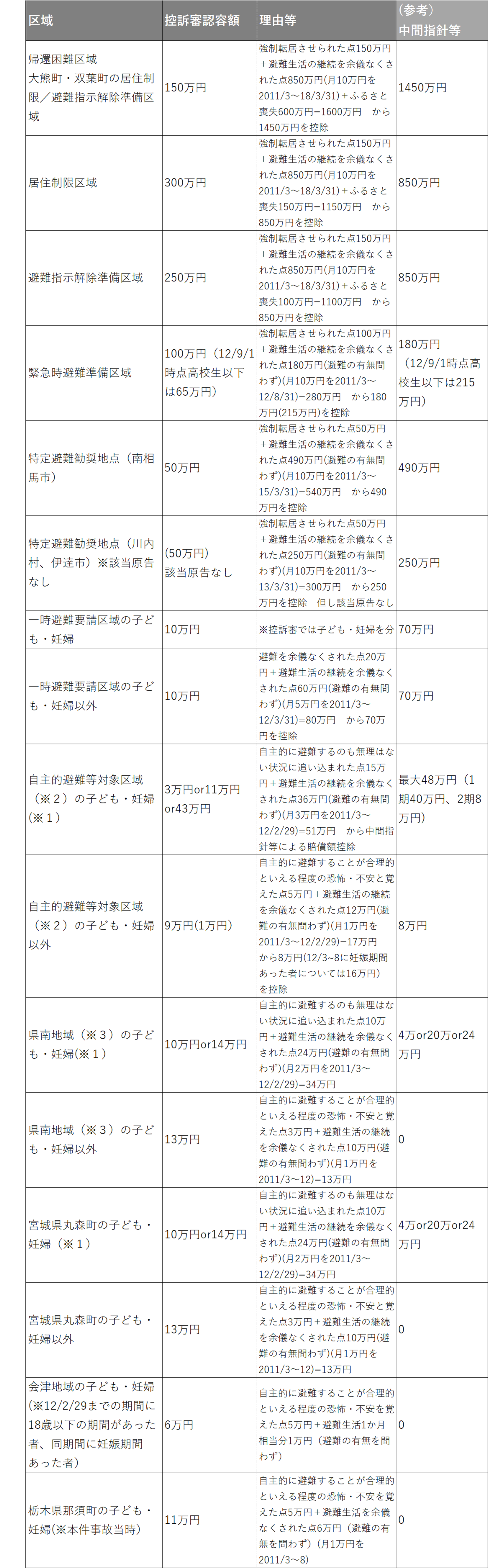

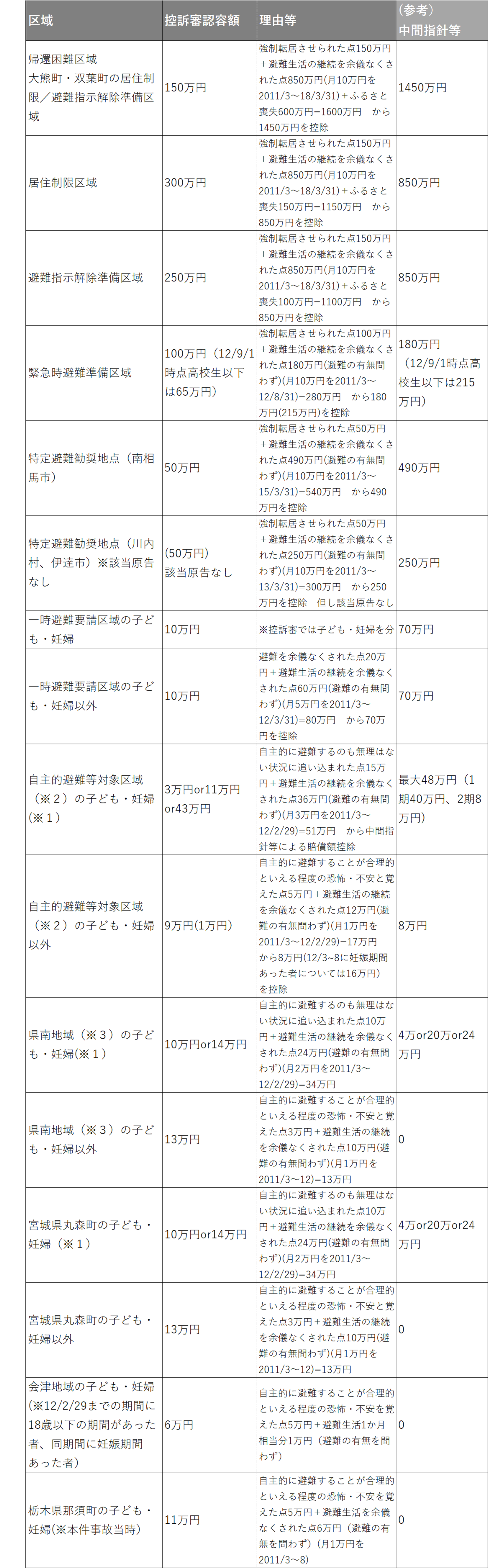

各地域の基本的な認容額は以下のとおりです(中間指針や東電の自主賠償の金額を差し引いた金額です。但し弁護士費用を除く。)。

※1 子ども:賠償対象期間内に満18歳以下の期間があった者.

妊婦:賠償対象期間内に妊娠していた期間があった者。

※2 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市)のうち避難等対象区域を除く区域。

※3 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

原告らが居住していた全ての地域について救済の対象せず、また金額についても求めていた水準に達していない部分があり不十分な点は残りますが、原告ら被害者に対する権利侵害を認め、中間指針や東電の自主賠償の金額・対象地域から、賠償の対象地域を拡大し(中間指針等で賠償対象とされていなかった県南・丸森地域の成人、会津地域・栃木県那須町の妊婦・子どもについて被害認定)、全体として賠償水準の上積みを認めた点は、原告らのみにとどまらず広く被害者の救済を図るという意味において、前進です。

さらに、一審判決が「居住地の汚染が社会通念上受忍すべき限度を超えた平穏生活権侵害となるか否か」とした点について、本件には「妥当しない」とした点も評価できます。仙台高裁判決は、「本訴において一審原告らが受けたと主張する被害は、福島第一原発の正常な稼働によって生じたものではなく、前示のとおり一審被告東電の義務違反及び一審被告国の違法な規制権限不行使の結果として福島第一原発が本件事故を起こしたことによるものであって、社会にとって公共性ないし公益上の必要性がある施設等の正常な運用・供用等による侵害行為が生じているという場合ではないから、上記判断枠組みは本訴において妥当するものであるとはいえない。したがって、原判決の用いた上記判断枠組みが相当でないとの一審原告らの論旨は理由があるというべきである。」と判示しています。

原告団・弁護団は、国及び東京電力に対し、法的責任を断罪する司法判断が再び示されたことを真摯に受け止めた上で、

①上告を断念すること

②二度と原発事故の惨禍を繰り返すことのないよう、事故惹起についての責任を自ら認め謝罪すること

③中間指針等に基づく賠償を見直し、強制避難、区域外(自主的)避難、滞在者など全ての被害者に対して、被害の実態に応じた十分な賠償を行うこと

④被害者の生活・生業の再建、地域環境の回復及び健康被害予防等の施策を速やかに具体化し実施すること

⑤事後の賠償では回復することができない被害が生じる原発を即時稼働停止し、廃炉とすること

を強く求めています。

仙台高裁判決は、全国でたたかわれている裁判の中でも国を相手にした裁判として、初めて高等裁判所の判断が出されたことから、大きな注目を受け、NHK持論公論( https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/436789.html)で取り扱っていただくなど、マスコミ各社に大きく報道していただきました。

最後になりましたが、仙台高裁に対し公正判決を求める署名は、「146,774筆」を提出することができました。当事務所にも署名を多数お寄せいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

今回の仙台高裁の判決は、みなさんのご支援の賜物です。これからも、原発をなくし、被害の完全救済を求めて取り組んで参りますので、引き続きご支援のほど、よろしくお願いいたします。

※過去の記事はこちら ☛ https://www.kawagou.org/blog/2017/10/post-31-528350.html